Poliedrica, multiforme, cangiante nel tempo e nel medesimo istante, secondo il diverso punto di vista dal quale viene di volta in volta esaminata, la memoria sembra continuamente sfuggire a qualsiasi interpretazione costante e immutabile, dividendosi in più chiavi di lettura, moltiplicando gli infiniti significati, tra gli innumerevoli valori soggettivi, diversificati, unici e irripetibili, come i momenti che cerca di preservare dall’imperante nulla, sovrana incontrastata del tempo. Tentarne, dunque, una definizione esauriente è un’operazione ardua e pressoché impossibile essendo illimitate e composite le ragioni che essa via via ricopre ed incanala.

La memoria è fragile e vulnerabile, essendo anch’essa, pur se garante del tempo passato, sottoposta al suo passaggio e al suo arbitrio. È selettiva e frammentaria, camaleontica e sfuggente. Ove svariate sinestesie si sommano e sovrappongono, parole frantumate bisbigliano, immagini assopite di soprassalto riemergono e si traducono in spettri. Silenzio e frastuoni tra sottotoni, sfumature impercettibili del pensiero e scorci che ritornano. È un filtro, un bagaglio, una risorsa. La conformazione dell’essere nella sua sostanza, essenza, consistenza, tale da svincolarlo dai limiti del finito, dalle cerchie del provvisorio e proiettarlo nella illusione necessaria della immortalità e garantirgli così un senso, una permanenza, una ragione altrimenti inesistente.

Questa prolifica e infinitesima molteplicità della memoria si riflette pienamente nel differente modo in cui diversi artisti, a partire dagli anni ’60 circa, hanno rappresentato e pensato ad essa, ciascuno riproducendo appieno uno dei tanti volti con cui essa ricorda, ci fa ricordare. Ognuno di essi, difatti, in modo personale ed originale e con differenti mezzi, si rifà ad un singolare aspetto di questo mosaico dialettico che la memoria giornalmente conserva e preserva, in base alla propria esperienza e al proprio sentire.

Tra questi Christian Boltanski, artista francese di origini ebraiche, nato a Malakoff nel 1944, il quale nei suoi testardi e tenaci tentativi, per lo più fallimentari, di ricostruzione e di archiviazione di qualsiasi traccia del passato, ha messo in luce la contraddittorietà e inaffidabilità propria della memoria, attraverso installazioni metonimiche di foto sfumate e ingiallite e di abiti dimessi e ammassati, che ci conducono, tra ironia e nostalgia, in un universo ambiguo e fittizio, nell’assenza di quegli sguardi e quei corpi ormai scomparsi per sempre e nell’assenza stessa che ci circonda.

Nella sua e nella nostra “vita impossibile”.

A tale scopo egli ha, infatti, ricercato e raccolto tutto quel materiale che custodisce e rende tangibile il passaggio dell’esistenza, tutti quei momenti vissuti e assediati costantemente dalla forza disgregatrice e inesauribile dell’oblio. Tutto ciò che è saturo di passato, che ha qualcosa da raccontare, tramandare, per preservarlo vivo nel ricordo. Oggetti d’uso quotidiano, insignificanti, di poco conto e di nessun valore estetico se non fosse per quella dolcezza inappagata della nostalgia che trascende il quotidiano e lo mitizza attraverso le lenti deformanti del tempo, conferendo ad esso quel fascino che riveste ogni prodotto d’antiquariato. Scelti non casualmente ma perché testimoni di una determinata vicenda e adoperati non per se stessi, per la loro forma o per ciò che rappresentano, ma per la loro capacità magica d’evocare…una storia, un’assenza, un ricordo qualsiasi. Di gente comune e sguardi anonimi [1]. E così ci avventuriamo nell’oscurità, interrotta talvolta da flebili luci inquisitorie, delle sue esposizioni sepolcrali, tra dubbi mentali e sensoriali, nell’acre odore che fiori secchi, spesso utilizzati, diffondono nell’aria già di per sé tetra e irrespirabile. Nei frequenti, velati e struggenti, riferimenti all’Olocausto, tragica e irrazionale vicenda intorno cui ruota tutta la sua produzione. Come qualcosa d’impossibile da dimenticare, di impossibile da ricordare. Un aut-aut senza sosta e senza soluzione di continuità che sottintende una doppia volontà e il costante fluttuare tra i due poli: memoria-oblio; luce- ombra; vita-morte. E che giungerà infine all’amara consapevolezza di quanto poco sia ciò che siamo riusciti a trattenere in fondo alla nostra misera e smemorata coscienza, nella memoria infedele che famelica inghiotte e dimentica ogni ieri trascorso. Del nostro passato. Delle nostre esperienze. Dei nostri ricordi. Una memoria emotiva, dunque, tragicomica, di sapore proustiano e densa di doppi sensi, di struggente tenerezza, di quesiti irrisolti, e in fondo infine di disarmante bellezza.

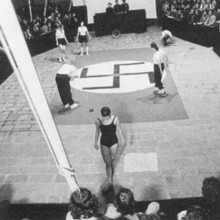

Un altro aspetto della memoria, la sua predisposizione alla seduzione della manipolazione e la sua conseguente necessaria importanza storica, è stato indagato, invece, da un artista romano, Fabio Mauri, il quale, dopo un esordio proto-pop, neo-dadaistico culminante nella realizzazione dei cosiddetti Schermi [2], emblemi collettivi della nostra società multimediale, la società dello spettacolo, approderà negli anni Settanta alla realizzazione delle operazioni-azioni ideologiche, da Che cosa è il fascismo ad Ebrea, veri e propri esercizi spirituali, immersioni catartiche nel massimo grado del male possibile, tali da ridestare nel ricordo attualizzato l’orrore passato e il desiderio di riscatto. Perché non vengano ripetuti gli stessi errori. Mauri, in tal modo, proseguendo la sua critica ideologica alla società dei consumi e alla miserevole predeterminazione degli eventi e delle nostre azioni, ad opera degli onnipresenti persuasori occulti, ricostruisce, nello statuto della performance, brani di storia collettiva. Ci riporta all’epoca del fascismo, della “Grande Bugia”, e a tutto l’orrore che l’ha permeata, ricolma di sangue innocente, di atroce violenza e di inganni mascherati.

Dal quadro all’azione il passo risulta inevitabile, allora, e l’idea fuoriesce dai confini della superficie della tela, attraverso atti di oggi che parlano di ieri, di un passato non ancora smaltito, intollerabile e per sempre indigesto. Ancora più insopportabile e molesto se si considera la sua palese e mortificante attualità. L’oblio, in questo caso, è definitivamente messo tra parentesi, dimenticato e il dovere di memoria diviene indiscutibile. Una memoria etica, consapevole, armata di buon senso e di capacità critiche, contro ogni forma di ingiustizia e discriminazione, di ignoranza e crudeltà. Contro le storture di qualsiasi autoritarismo e i muri tuttora esistenti dell’indifferenza e dell’arbitrio.

Ritroviamo, invece, l’ossessività della memoria e la sua predisposizione alla ripetitività nell’opera e nella storia temporale di un uomo che pur avendo vissuto sulla propria pelle, all’età di nove anni, la tragica condizione di reclusione in un campo di concentramento, perché polacco, non ha mai posto l’accento su di essa: Roman Opalka, nato ad Abeville nel 1931, il quale, dopo una serie di esperimenti fallimentari rivolti al disperato tentativo di dipingere il tempo che passa, rappresentati dai “Chronomes”, illuminato dall’eureka del 1965, decide di consacrare l’intera sua esistenza alla realizzazione di un’opera unica ma infinita. Nasce così il singolare “projet de vie” intitolato “Opalka 1965/8” che consiste nella trascrizione pittorica di una progressione numerica ascendente che avrà termine solo con la morte dell’autore stesso. Si tratta, dunque, di un’opera organica, dinamica, in continuo movimento nel suo accrescersi, inarrestabile e irreversibile come il tempo e la sua memoria. Ma anche di una vera e propria missione, una professione di fede alla quale Roman Opalka si dedica con la massima severità, serietà e costanza. Non si è mai dedicato, infatti, parallelamente alla realizzazione di altri progetti, ma ha scelto impavido la ripetizione di uno stesso gesto. Tra i vari “Détails”, come nomina significativamente i quadri che compongono fisicamente l’illimitatezza mentale di questo “tableau unique”, sparsi per tutto il mondo e tutti rigorosamente dello stesso formato (196×135 cm), esiste, dunque, un legame indissolubile come indissolubile è il rapporto esistente tra i tanti istanti della vita umana, così iscritti nella tela e per sempre. Quello che noi vediamo è, allora, sì, una serie indistinta e processuale di numeri, ma è anche, e soprattutto, la registrazione di un tempo vissuto, di un tempo esistenziale, della durata di Roman Opalka. Inoltre per accentuare la finalità del progetto, a partire dal 1972 ha aggiunto, a questa maestosa architettura pittorica del tempo che fugge, due varianti: l’aggiunta di 1% di bianco in più sul fondo di ciascun dettaglio e lo scatto di un autoritratto al termine della giornata di lavoro. Le tele sempre più bianche, come le foto, per il naturale invecchiamento dell’individuo, ci ricordano l’avvicendarsi della morte e la fine di un progetto tendenzialmente infinito. Una memoria ossessiva, dunque, che, attraverso un approccio filosofico e inimitabile, ripete ciò che di per sé è irripetibile. Che scorre come scorrono i giorni e che parla di ciò che non ha voce, né sapore, di ciò che è per sua natura ineffabile e incommensurabile, eppure sempre presente. Del tempo che passa e delle modifiche che questo sottintende nell’apparente monotonia della ridondanza, della ripetizione dei giorni.

Memoria autobiografica. Intrisa delle stanchezze, le fatiche, le gioie e le sfide di un uomo che ha votato se stesso alla realizzazione concreta di un’idea astratta.

Infine è possibile riscontrare l’estrema fragilità e frammentarietà della memoria ripercorrendo le visioni cristallizzate dello sguardo utopico e fantasioso di Anne e Patrick Poirier, una coppia di artisti francesi nati entrambi nel 1942.

Instancabili viaggiatori, mossi unicamente dall’emozione, rivestendo ad un tempo i panni dell’architetto e dell’archeologo, i Poirier si sono dedicati alla ricostruzione di siti antichi, come quelli di “Ostia antica” e della “Domus Aurea”, e alla collezione di tutto quel materiale, quei pensieri e quelle emozioni incontrate nel corso dei loro numerosi e proficui pellegrinaggi. Testimonianze preziose sottratte al silenzio della dimenticanza attraverso la loro classificazione e conservazione nei diversi taccuini di viaggio, fedeli compagni, ed esposti, in seguito, all’interno di bacheche o di mobili, vetrine, cassetti. Aprire uno di questi cassetti, guardare dentro un mobile, attraverso una vetrina è allora come scavare nell’inconscio, recuperare momenti perduti, cercare attimi rubati, ritrovare ciò che è stato preservato nell’archivio della nostra coscienza e che ritorna all’improvviso a stupirci e meravigliarci.

I Porier, dunque, hanno ricercato nei siti più distanti e in questi mondi perduti, ciò che la psiche umana ha di atemporale e permanente, per penetrare, attraverso immagini fisicamente percettibili, in quegli spazi poetici contenuti in una regione del nostro cervello altrimenti inaccessibile. Una memoria culturale che si esprime spesso attraverso la mitologia e la riduzione della scultura all’irrisorietà del frammento per una poesia dell’effimero e per contrastare, attraverso l’arte, la vanità e la fragilità dell’essere e delle cose, delle civiltà e dei paesaggi. Per assicurare l’attitudine al ricordo, alla memoria, essendo la sua distruzione il primo indizio dell’insorgere della violenza e dell’intolleranza. Ma anche per cercare di rispondere alla ricorrente domanda: perché siamo al mondo? Qualcuno può rispondere? L’arte? La memoria?

No, il quesito rimane irrisolto. Ma forse, osserva l’architetto-archeologo di “Mnemosyne” [3], la memoria può in qualche modo addolcire questa incognita. Facendoci sentire meno soli e parte di una continuità, la continuità dell’essere.

In tutti questi casi, comunque, sia che si rifletta sulla memoria storica o della storia dell’arte, sulla memoria di sé o di un luogo, sulla memoria come fatto mentale o come evocazione intima e personale, il passato è sempre recuperato e rivissuto in vista del presente, in rapporto all’attuale e al possibile, in modo da assicurare e migliorare l’attesa del nostro domani. Nella frenesia del vivere quotidiano, nella rapidità del consumo veloce, la memoria, sia che si tratti di una memoria proustiana o di una memoria storica, di una memoria culturale o del tempo irreversibile, ci invita, dunque, per mezzo della visibilità dell’arte, alla riflessione, all’anamnesis, ad una pausa, una ricerca nel proprio mondo interiore, nella storia di cui facciamo parte, nei luoghi che percorriamo, nella storia dell’arte e della cultura, nella mitologia e nel tempo che passa.

“… Si, passeremo tutti e tutto passerà. (…) Tutto è ombra e polvere agitata, e non c’è altra voce se non il rumore di ciò che il vento innalza e trascina, né altro silenzio se non quello di ciò che il vento lascia (…) Tutto quello che ho pensato, tutto quello che ho sognato, tutto quello che ho fatto e che non ho fatto: tutto se ne andrà in autunno, come i fiammiferi usati che ricoprono il pavimento in diversi sensi, o i fogli di carta appallottolati in palline false, o i grandi imperi, tutte le religioni, le filosofie con le quali si sono baloccati i bambini sonnolenti dell’abisso…tutto se ne va in autunno, tutto nell’autunno, nella tenerezza indifferente dell’autunno” [4]

Eppure qualcosa resta, tra speranze, nostalgie, utopie, denunce ed ossessioni che s’intrecciano, affiancano e rincorrono.

Restano i volti assenti di Christian Boltanski, i dettagli morenti di Roman Opalka, i frammenti irrisori di Anne e Patrick Poirier, gli schermi catartici di Fabio Mauri.

Volti dimenticati, dettagli vissuti, frammenti sepolti e schermi vuoti che ritornano nell’eco della memoria e dell’arte per ricordare e ricostruire, nella consapevolezza del passato, il progetto dell’avvenire.

NOTE:

[1] Proprio l’anonimato rafforza il potere di queste immagini, favorendo quel processo di immedesimazione e identificazione, fine ultimo di tali composizioni. Questi volti sconosciuti sono infatti tali da ridestare ricordi comuni e innescare il circuito infinito dei rimandi e delle associazioni… Sono una sorta di provocatore ottico o psichico, come la tecnica del frottage lo era per Ernst, o la madeleine per Proust Un segnale, uno stimolo che apre svariate vie e percorsi inimmaginabili, riportandoci per qualche istante là dove siamo stati anche noi, a quella festa, in quella stanza, con quel vestito, le stesse trecce o lo stesso cappello, con lo stesso giocattolo tra le mani e lo stesso sorriso.

[2] Opere monocrome fatte di carta bagnata e poi di tela tirata su telaio rettangolare con una parte aggettante a forma di schermo curvo.

[3] Si tratta di una città ideale ricostruita dai Poirier secondo la conformazione ellittica del cranio.

[4] F. Pessoa, Il libro dell’inquietudine, Feltrinelli, Milano, 1997, pp. 88-89

Dall’alto:

Fabio Mauri

Che cosa è il fascismo

Stabilimenti Safa Palatino, Roma, 1971

Fotografia Claudio Abate

Christian Boltanski

Canada, 1988

Ydessa Hendeles Art Foundation,

Toronto, 1988

Christian Boltanski, Monument, 1989,

Oggetti vari, cm104x90

Fabio Mauri, Ebrea

(Suzanne Christov)

Convento di S. Egidio

Fotografia Claudio Abate

Fabio Mauri

Che cosa è il fascismo

Campo San Paolo, Venezia, 1974

Fotografia Cavallini

Opalka 1965/1-8

Détail 4875812-4894230

Acrilico su tela, cm 196x 135

Collezione dell’artista

Roman Opalka, 1965

Roman Opalka 2000

Anne e Patrick Poirier

Mnémosyne, 1991

(durante la costruzione)

legno, tempera

cm 700x550x30

Anne e Patrick Poirier

Mnémosyne, 1991

Les archives de l’archéologue

Cassettiera contenente diversi oggetti