(1) Masssimiliano Gioni, in quell’occasione, dichiarava l’impatto che mostre “enciclopediche” quali The Bachelor Machines (a cura di Harald Szeeman, Biennale di Venezia 1976) e The Machine ad Seen at the End of the Mechanical Age (a cura di Pontus Hultén al MoMA di New York, 1968) avevano avuto sulla sua teorizzazione

(2) M. Gioni, After After nature, in “The Exhibitionist”, n. 1 – Gennaio 2010.

Sembrerebbe, ma in realtà non è una delle domande poste a Massimiliano Gioni in occasione della conferenza stampa di apertura della 55ma Biennale di Venezia. Si tratta di un estratto dall’intervista rilasciata da Adalgisa Lugli nel n. 35 – giugno 1986 del Giornale dell’Arte, dal titolo Wunderkammern del XX secolo.

Come oggi si è fatto a Gioni, ventitré anni fa la stampa le contestava la scelta di dedicare una mostra alla memoria storica in un contesto avanguardistico come quello di Venezia. Con il piglio critico che la contraddistingueva, lei sottolineava come l’idea di contemporaneità non si identificasse in quella di semplice cronaca (concetto assolutamente battuto nelle ultime Biennali, tra l’altro), sostenendo la necessità di puntare alla diversità delle situazioni storiche e alla rinnovata vita nei nuovi legami intrecciati fra gli oggetti d’arte.

Il fatto che in questo frangente gli studi di Adalgisa Lugli non siano stati menzionati è già di per sé una risposta agli insoddisfatti del racconto metastorico di Gioni, la conferma che non solo temporeggiare sulla storia non è pavido errore, ma pausa necessaria. Senza solide radici, possiamo trovare solo soluzioni di corto respiro o, al più, colpi di genio esaltanti che, a distanza di poco, si rivelano giochi strampalati e decisamente sorpassati.

Trovo che sia questo il messaggio più fruttuoso di questa edizione della Biennale. Abbiamo avuto una chiara e dichiarata presa di posizione da parte di un curatore (finalmente!), un curatore che si prende la responsabilità di produrre un pensiero critico, altro che farsi artista, come invece è stato accusato di fare. Gioni non è un faber, non ha prodotto oggetti ma ha sapientemente disposto quelli esistenti per creare un metalinguaggio capace di suggerire una lettura del mondo. Ci ha mostrato lo stato della ricerca che con rigore e coerenza porta avanti da almeno cinque anni – a partire da After Nature (1), da lui curata al New Museum nel 2008 – offrendo al visitatore l’esperienza di una mostra narrativa in cui gli oggetti scelti – siano questi del campo dell’arte riconosciuta, documenti antropologici o ripescati dalla produzione esoterico-artigianale del passato, fungono alla pari da attivatori di pensiero.

“I also began to think about the forerunner of the modern museum, the Wunderkammer, and the idea that a show in a museum could contain not just works of art but also objects, traces, relics, and scraps of lives and stories. I started playing with the idea of contemporary art exhibition that would incorporate the spirit of a cabinet of curiosities, offering new potential associations for interpreting the works”. (2)

Queste le parole a proposito di After Nature, valide anche per il Palazzo Enciclopedico, dove ritroviamo questa ricerca utopisticamente inclusiva che più che catalogare il mondo secondo uno stampo illuminista, propone callidae iuncturae, intreccia suggestioni culturali, estetiche e talvolta semplicemente intuitive.

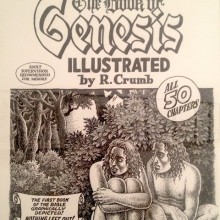

Grazie a questa libertà intellettuale la graphic novel della Genesi di Robert Crumb può accogliere in sede il bestiario solipstico di Shinichi Sawada o le architetture fisiche delle capigliature delle donne del reportage antropologico di J.D. ‘Okhai Ojeikere possono competere con quelle pesantemente utopiche del Palazzo Enciclopedico di Marino Auriti. Grazie a questa libertà, una mostra può accoglierne dentro di sé un’altra – la sezione curata da Cindy Sherman a metà del percorso espositivo dell’Arsenale – e bombardare lo spettatore con una riflessione sulla creazione dell’identità attraverso il mezzo fotografico, fra i giochi di travestimento di Casa Susanna, diversivo del weekend per ironici uomini negli anni Settanta, e il cupo sentimento di inquietudine risvegliato dagli scatti collezionati da Linda Fregni Nagler con le sue Hidden Mother.

Se il visitatore non si sente perso davanti a un flusso così denso di cosmologie personali e tentativi di conciliazione universale, è grazie all’attento apparato documentario messo in piedi dal team curatoriale, che così sfugge al pericolo dell’autoreferenziale virtuosismo intellettuale, accompagnando lo spettatore, anche il non addetto ai lavori, in un approccio critico mediato dalla curiosità. Una curiosità che sa di meraviglia ovvero quella “sorta di mediazione privilegiata per l’accesso alla conoscenza, che non distingue arte, scienza, artificio e magia, chiave per abbracciare il significato dei suoi ambiti, e/o ambienti di rappresentazione” (ancora Wunderkammer! Ancora Adalgisa Lugli!).

Non c’è distinzione, appunto, per questo troviamo accomunati outsider e insider al mondo dell’arte, in una sospensione del giudizio estetico che orchestra prodotti artistici canonizzati e minori, che solo temporaneamente vengono assunti nel novero della “grande arte”, per lasciare agli ingranaggi del sistema la decisione sulla categorizzazione successiva.

Se la solidità del concept e la creazione di una coerente “scatola-mondo” (che non è stata esente dalle critiche, per il modo in cui l’intervento allestitivo avrebbe neutralizzato la memoria dell’arsenale) non fossero in grado di sciogliere gli scetticismi sull’attualità del modello di ragionamento e costruzione del pensiero, se neanche bastasse il diretto – quasi banale – parallelismo con la più grande wunderkammer dei nostri anni, il desktop e la pagina di apertura web che quotidianamente creiamo e riallestiamo con il nostro osservare e post-produrre il mondo digitale, può essere utile proporre ancora le parole di Adalgisa Lugli:

[..] Non si tratta di inventarsi un tema più o meno gratuito come sempre succede e poi farci rientrare le opere più disparate, quando non addirittura commissionarle o sollecitarle dagli artisti. L’impostazione di questa Biennale […] ha un ampio respiro. Le opere si confrontano, passato e presente, e il gioco delle interpretazioni si arricchisce di significati.”

Il rigore scientifico, si tratti di ricerca accademica o curatoriale, non può essere messo in discussione. È questa la forza del Palazzo Enciclopedico.

Dall’alto:

Dall’alto:

Robert Crumb, The book of Genesi, 2009. Courtesy La Biennale di Venezia

Shinichi Sawada, Untitled, 2010 – 2011. Veduta dell’allestimento. Courtesy La Biennale di Venezia

Veduta della sala di apertura della mostra all’Arsenale. In primo piano il Palazzo Enciclopedico di Marino Auriti, sullo sfondo il reportage di J.D. ‘Okhai Ojeikere. Courtesy La Biennale di Venezia

Scatti fotografici dalla Collezione Cindy Sherman. Courtesy La Biennale di Venezia

Linda Fregni Nagler, #0187. From The Hidden Mother 2006-2013. Courtesy l’artista