“It is not a case of choosing those which to the best of one’s judgment, are really the prettiest,

nor even those which average opinion genuinely thinks the prettiest. We have reached the third degree

where we devote our intelligences to anticipating what average opinion expects the average opinion to be.

And there are some, I believe, who practice the fourth, fifth, and higher degrees.”

(J. M. Keynes, General Theory of Employment, Interest and Money, 1936)

Maurizio Bolognini: Da alcuni anni, con la riorganizzazione del sistema dell’arte a scala internazionale, il collezionismo sembra forzato ad assumere comportamenti gregari. In qualche modo succede quello che Keynes spiegava a proposito dei mercati finanziari nel 1936: le scelte vengono fatte in funzione delle attese sulle scelte altrui invece che del valore, e questo distorce i risultati, moltiplica il peso degli operatori più influenti, e agli altri non resta che adattarsi. Trovandoti in una posizione singolare, di critico e di grande collezionista, mi aspetto da te un giudizio più equilibrato del mio: dobbiamo pensare che, come sostengono alcuni, l’inquinamento commerciale dell’arte ne abbia fatto ormai una macchina del vuoto controllata da un ristretto numero di operatori? O ciò che conta è che, nonostante tutto, la ricerca artistica continui, alimentata da poche migliaia di persone che non cessano di organizzare eventi, esperimenti?

Enrico Pedrini: Il fatto che la ricerca continui è innegabile ma non basta, e non durerà a lungo senza cambiamenti sostanziali nel sistema dell’arte, che dovrebbero investire il ruolo delle istituzioni pubbliche, la credibilità della storia dell’arte e la stessa natura del collezionismo. Gli sviluppi più recenti hanno selezionato una nuova specie di collezionisti che sembrano interessati al mercato e disinteressati alla storia. Non si possono più considerare collezionisti di linguaggi ma di valori economici, e infatti seguono i risultati d’asta come degli operatori di borsa. A rischio di sembrare schematico, penso che il collezionismo possa essere orientato dal mercato, come negli Stati Uniti, o dalla storia, come in Francia, e mi sembra evidente che oggi è il primo dei due modelli a dominare la scena dell’arte.

M.B.: Tanto più che in Francia c’è in realtà un solo grande collezionista, che è rappresentato dalle istituzioni pubbliche, le quali acquisiscono opere a caro prezzo impedendo così che il collezionismo privato si rafforzi. C’è sicuramente più collezionismo in Italia che in Francia.

E.P.: Sì, abbiamo più collezionismo, ma il contesto italiano è più difficile, incapace di colmare la distanza che si è ormai creata tra le istituzioni, la storia dell’arte e il collezionismo illuminato. In assenza di istituzioni museali forti e indipendenti, in grado di registrare con rigore le esperienze, le date, i linguaggi, abbiamo finito per affidarci ad alcune personalità più influenti. In questo modo la scena italiana è stata dominata per lungo tempo da un ristretto oligopolio critico, che ha focalizzato l’attenzione su pochi percorsi, contrastandone altri. Dove esistono pochi musei di arte contemporanea l’intero contesto culturale e artistico è destinato a ridursi al minimo. Così a un osservatore disattento potrebbe sembrare che in Italia ci siano stati nel XX secolo solo il futurismo, l’arte povera e la transavanguardia: tutto il resto è stato ostacolato o trascurato, limitando lo sviluppo di molte esperienze creative, con soddisfazione degli operatori stranieri che vedono l’Italia come terra di conquista.

M.B.: Tuttavia la soluzione francese – centralità delle istituzioni pubbliche e sostegno agli artisti – porrebbe qualche problema, non solo perché è costosa ma perché mette in secondo piano il ruolo degli operatori privati, galleristi e collezionisti, che in Italia è ancora importante e può essere valorizzato. E poi è passato un secolo da quando l’arte si è liberata dalle istituzioni statali, diventando sistema. La rivendicazione della libertà dell’arte è andata di pari passo con il liberismo economico, e la stessa figura del critico è nata insieme con la necessità di promuovere l’arte in un contesto di competizione, culturale ed economica. Non mi sembra che tutto questo si possa superare e, del resto, per avere maggiore pluralismo e una competizione meno bloccata non basterebbero in fondo altre dieci gallerie pubbliche?

E.P.: Forse, ma la condizione è che le gallerie pubbliche, i musei, non rinuncino ad avere un ruolo centrale nel restituire al sistema libertà e credibilità. Insomma è necessario che le istituzioni museali siano sottratte al controllo di pochi e ridiventino il luogo della storia. Una società priva di istituzioni capaci di riconoscere la fonte delle idee e dell’innovazione dei linguaggi, e di gestirne la storia, non può né guardarsi indietro né progettare il futuro. Per questo l’arte italiana sta vivendo un processo di disarticolazione, e i movimenti che l’hanno caratterizzata perdono importanza a livello internazionale.

M.B.: Si potrebbe obiettare che la storia si riscrive di continuo e la storia dell’arte in particolare è fatta di lacune e razionalizzazioni: le scelte più arbitrarie possono essere giustificate a posteriori, e anche i criteri di classificazione legati a una prospettiva storico-cronologica possono sempre essere messi in discussione, a seconda di chi li propone. E poi – molti sostengono – nell’arte ci sono anche individualità isolate, irriducibili a qualsiasi definizione.

E.P.: Proprio questa accentuazione del valore individuale viene usata sempre più spesso per prendere le distanze da una prospettiva storica, guardando all’artista come a un creatore di poetiche che non richiedono spiegazioni. Ma al di fuori di una prospettiva storica l’arte si trasforma in una competizione brutale, in cui il valore delle idee e delle proposte culturali conta meno della loro visibilità nel contesto globale dell’arte. È questa che ne sostiene il valore economico, rendendo tutto lecito e possibile. Per questo i danni provocati dalla globalizzazione, dal pensiero unico, dall’egemonia americana, dall’economia di mercato applicata all’arte, devono essere in qualche modo riparati. Il mondo dell’arte ha bisogno di un nuovo illuminismo, che ci consenta di ricominciare a distinguere cosa è importante e cosa non lo è. Questo non può che essere compito dei musei, che devono riacquistare autorevolezza.

M.B.: Derrick de Kerckhove, a proposito del mio lavoro Museophagia, ha scritto che internet e i nuovi media non potranno sostituire i musei nel confermare e sostenere i valori dell’arte. Alcuni dei musei che stanno nascendo in Europa dimostrano del resto una grande vitalità, creando in alcuni casi (come il Guggenheim di Bilbao) nuove tendenze: un indotto economico, flussi di denaro pubblico a sostegno del turismo dell’arte, interesse degli organi di informazione.

E.P.: Internet non sembra in grado di promuovere una storia alternativa, capace di aggiungere proposte e modificare le linee di tendenza tracciate dai musei. Può registrare più percorsi e funzionare come mezzo di consultazione e diffusione delle idee, ma non serve alla valorizzazione delle opere: non seleziona e non dà statuto. I contenitori della storia continuano a essere i libri e i musei. In quanto al turismo dell’arte e all’interesse dei media, penso che la comunicazione favorisca l’arte, ma tenda a cambiarla. La spinge verso la spettacolarizzazione e lo stupore gratuito, anteponendo l’audience alla conoscenza. In alcuni di questi nuovi musei perfino i progetti architettonici hanno finito per muoversi su questa linea: sembra che l’Europa sappia rispondere agli Stati Uniti solo con l’architettura dei musei, ben sapendo di non essere stata in grado di farlo sostenendo la storia e i valori della propria arte. Tutto questo mi sembra coerente con ciò che Zygmunt Bauman ha definito “modernità liquida”: un mondo fragile che ha sciolto i suoi legami col passato, nel quale c’è posto solo per un’arte slegata dai linguaggi della storia. Questo accentua l’insicurezza in chi si occupa di arte e demotiva il collezionismo più attento.

2. Avanguardie e collezionismo

M.B.: È ormai un giudizio comune che le opere che hai raccolto dagli anni Settanta possono competere, per vastità e importanza, con quelle di un museo. Ma poi negli anni Ottanta il tuo interesse è venuto meno. Cosa ti ha allontanato in quegli anni dal collezionismo: il ritorno alla pittura, il neoespressionismo, le difficoltà che hai descritto?

E.P.: Gli anni Ottanta sono stati il decennio del grande vuoto, scarsamente riempito dal movimento dei Nuovi Selvaggi in Germania e dalla Transavanguardia italiana, che non sembravano andare oltre il recupero di certi valori legati alla memoria e le esigenze di un mercato alla ricerca di immagini seducenti. In quegli anni ho preferito seguire in America il movimento del Graffitismo, che è stato dirompente e di forte impatto visivo. In generale gli anni Ottanta sono stati caratterizzati da un crescente disinteresse per l’evoluzione del linguaggio artistico e per l’importanza della sua cronologia, che la modernità aveva continuamente difeso come una necessità dell’arte nella costruzione della sua storia.

M.B.: Fai parte di quella generazione di collezionisti e critici che cercano di definire la storia dell’arte in maniera solida, sistematica, come nella tradizione francese. Ma un eccesso di ordine e di classificazioni non finisce per semplificare troppo le cose, per mettere all’arte un vestito troppo stretto?

E.P.: Il futuro nell’arte appartiene ai paesi che sapranno articolare la propria storia costruendo sistemi di valore duraturi, al di là dei fenomeni transitori prodotti dall’attuale cultura della sopravvivenza. Per questo amo la Francia più dell’Italia. In Francia trovo più rigore, attenzione alla storia e una diffusa partecipazione al dibattito culturale. C’è nel sistema dell’arte francese una maggiore attitudine alla democrazia, sostenuta anche da una rete di musei e di centri d’arte contemporanea che permettono agli artisti francesi di difendere con forza i propri linguaggi e la propria storia.

M.B.: Passions de France, la mostra che hai curato nel 1999 al Centre Culturel Français di Torino e all’Ambasciata francese a Roma, con opere che hai raccolto nei primi anni Settanta, dimostra che il tuo interesse per la storia dell’arte francese è di lunga data. Parliamo allora del tuo modo di guardare alla storia dell’arte. Un filo conduttore è stata la tua formazione scientifica, che ti ha portato a mettere in relazione la storia dell’arte – in particolare le ricerche scaturite negli anni Sessanta e Settanta – con l’evoluzione delle teorie scientifiche e soprattutto con la fisica quantistica.

E.P.: I grandi movimenti degli anni Sessanta e Settanta – Fluxus, minimal art, arte concettuale, arte povera, land art, body art – sono tutti in qualche modo riconducibili al sapere quantistico. Quando ho cominciato ad appassionarmi a fluxus, nel 1970, mi sono reso conto che mancava una visione ampia di questo movimento, una teoria. Si parlava di filosofia zen e di John Cage, ma a me sembrava che fluxus andasse oltre. Avevo vissuto a lungo a Firenze, dove la relazione tra gli studi di Tolomeo (i suoi reticoli di meridiani e paralleli) e l’arte rinascimentale si poteva toccare con mano, e mi sembrava che la stessa profonda influenza tra scienza e arte si stesse verificando nel xx secolo. Convinzione che fu poi rafforzata scoprendo a Firenze l’Associazione musica contemporanea, fondata dal musicista Pietro Grossi, diretta dal fisico Giuliano Toraldo di Francia e frequentata da Sylvano Bussotti e Giuseppe Chiari. Così mi sono reso conto che fluxus si legava a un’epistemologia. Mi sono messo a studiare il rapporto tra arte e fisica, l’influenza delle geometrie non-euclidee, della teoria della relatività e della teoria dei quanti, fino ai lavori di Prigogine sulla dissipazione. Sin dalle avanguardie storiche l’arte correva in parallelo a questi sviluppi, respirando il nuovo clima che la fisica andava costruendo: la simultaneità di visioni del cubismo ottenuta smontando la volumetria degli oggetti; lo spazio che nel futurismo diventa elemento attivo messo in movimento dai corpi che lo attraversano; poi le conseguenze ancora più profonde registrate nell’area dadaista.

M.B.: Tuttavia non sorprende che ci siano tematiche, pensieri, visioni che caratterizzano certi periodi storici e attraversano tutte le discipline. Le teorie contraddittorie emerse nella fisica – il dualismo della teoria ondulatoria e corpuscolare della luce, la fisica dell’elettrone, il continuum einsteiniano – in fondo sono le stesse teorie contraddittorie che si trovano nella riflessione filosofica, nella contrapposizione tra soggetto e oggetto, che ha ugualmente dominato la cultura del XX secolo.

E.P.: Certo, ma qui siamo messi di fronte alla rappresentazione del mondo fisico. Rendersi conto per la prima volta di non poter dire dove finisce un oggetto appoggiato sul pavimento perché si tratta in entrambi i casi (oggetto e pavimento) di energia, di materia fatta di atomi, ha cambiato molte cose. Con la teoria dei quanti poi si arriva al superamento della distinzione tra la materia, insieme di entità discrete nello spazio e nel tempo, e la radiazione, fenomeno continuo e ondulatorio. Con Heisenberg si dissolve il meccanismo di causa-effetto che aveva retto nella fisica classica la possibilità di osservazione obiettiva del reale. I concetti di materia e antimateria, particella e antiparticella, aprono poi il campo di indagine legato alla dimensione del negativo. Tutto questo prepara per l’arte nuovi orizzonti e sconfinamenti.

M.B.: La tua riflessione non si è limitata alle avanguardie storiche. Nel libro La macchina quantica e la Seconda Avanguardia (Studio Oggetto, Milano 1989) hai sostenuto che il principio di indeterminazione di Heisenberg ha creato le condizioni epistemologiche necessarie al lavoro di John Cage e ha consentito che nell’arte emergessero le problematiche di Happening & Fluxus. Questo è interessante e vorrei ripercorrerne alcune tappe partendo dalle tue scelte di collezionista. Riesco a immaginarti mentre (vent’anni fa) ti sposti da una galleria all’altra di Manhattan pensando al principio di indeterminazione! Dunque, tutto (e anche la tua raccolta) comincia da Marcel Duchamp…

E.P.: Sì, all’inizio del secolo, oltre alla teoria della relatività, gli studi di Rutherford sull’atomo avevano messo in discussione la sostanzialità della materia: era la premessa per immaginare il vuoto della materia, la sua dissoluzione in un gioco di forze elettriche. E in questo contesto accadeva improvvisamente che Marcel Duchamp esponesse in un luogo deputato all’arte la sua ruota di bicicletta…

M.B.: Cambiando il modo di pensare l’arte, come ormai si legge dappertutto: i ready-made trascinano l’arte oltre il contenuto. È come se Duchamp avesse detto che il medium è il messaggio cinquant’anni prima di McLuhan: l’ha scritto Anne Cauquelin nel suo libro sull’arte contemporanea.

E.P.: Ma c’è dell’altro nel ready-made. È la casualità che dalla ricerca scientifica irrompe nella storia dell’arte, intesa come indifferenza visiva e attitudine alla libertà, diventando premessa di tutto il lavoro della Seconda Avanguardia, dalla metà degli anni Cinquanta, quando gli allievi di Cage iniziano la loro attività con i primi happenings ed events.

M.B.: Dunque gli artisti che ti hanno interessato di più, anche come collezionista, sono quelli il cui lavoro è più facilmente riconducibile a queste teorie. All’interno di Happening & Fluxus: Allan Kaprow, Nam June Paik, George Brecht, Robert Fillou, Ben Vautier, Giuseppe Chiari, Ben Patterson… Tra i minimalisti, Sol Lewitt e Donald Judd. Tra gli artisti concettuali, Bernar Venet, Joseph Kosuth, Art & Language. Nell’arte povera, Pistoletto, Giovanni Anselmo, Kounellis, Penone…

E.P.: E poi naturalmente John Cage e Ad Reinhardt, la cui ricerca occupava una posizione cruciale rispetto a Happening & Fluxus nel primo caso e alla minimal art e all’arte concettuale nel secondo. Non vedo come il lavoro di John Cage avrebbe potuto manifestarsi senza il principio di indeterminazione (e poi, dalla fine degli anni Quaranta, senza la scoperta dell’instabilità delle particelle elementari, le strutture del non equilibrio, il Big Bang) di cui sembra trarre tutte le conseguenze. Cage introduce nel contesto musicale e artistico le nuove categorie della probabilità e dell’indeterminazione. Il suo lavoro diventa, attraverso la nozione di caso come equivalenza di possibilità, la base della Seconda Avanguardia. Considero il movimento di Happening & Fluxus, di cui Cage è stato la matrice fondamentale, l’area di ricerca in cui il sapere quantistico ha trovato l’humus ideale per attuare la propria presa diretta sulla realtà.

M.B.: Mentre Ad Reinhardt con i suoi quadri neri anticipava alcuni aspetti del minimalismo e dell’arte concettuale. Hai scritto che i quadri neri, che Reinhardt ha ripetuto fino alla fine, rappresentano il raggiungimento nell’arte di una nuova dimensione legata al vuoto quantico.

E.P.: I quadri neri di Ad Reinhardt derivano da un processo di riduzione, sottrazione e sospensione di tutti gli elementi che formano un quadro, e in questo modo aprono alla possibilità di uscita dell’arte dal quadro stesso, dando inizio alla grande rivoluzione linguistica che prenderà corpo qualche anno più tardi. È sempre più evidente che la sua opera rappresenta la tensione dell’arte verso una ridefinizione di se stessa, un momento catartico dell’arte, reso necessario e possibile dall’avvento del nuovo sapere, spinto oltre il limite della non percettibilità e della immersione nel nero.

M.B.: Anche dell’arte povera hai scritto che non può essere compresa prescindendo dal clima culturale prodotto dall’esplorazione del mondo subatomico, che ha rivelato la natura dinamica della materia. Questa prospettiva tuttavia potrebbe difficilmente essere estesa fino agli sviluppi recenti. Adottando il tuo approccio si potrebbe dire che la fisica è stata la scienza di riferimento fino a venti anni fa, ma poi l’interesse si è spostato anche su cose diverse: i sistemi complessi, le leggi di evoluzione non lineari, la biologia… Nell’arte penso in particolare all’uso delle tecnologie digitali, delle reti di telecomunicazione, dell’intelligenza artificiale; e penso alla bioestetica. Se, come sostieni, sia la fisica che l’arte della Seconda Avanguardia ci hanno restituito (entrambe) la rappresentazione di un mondo ugualmente «intensificato, semplificato e povero», le nuove tecnologie ci portano in tutt’altra direzione: quella di una realtà autoorganizzata, ubiqua, infinitamente ricalcolabile e replicabile. Del resto ciò che la fisica dimostra per il microcosmo o per il macrocosmo può cambiare il nostro immaginario ma, al contrario delle tecnologie, non ha significato per la nostra esistenza materiale.

E.P.: Alle soglie degli anni Novanta questi sviluppi hanno ridisegnato il sapere all’interno di un nuovo paradigma, che include la complessità, la non linearità e la dissipazione. L’indeterminatezza, che aveva segnato i campi del sapere entro i quali gravitavano i movimenti artistici degli anni Sessanta e Settanta, viene superata da una nuova visione del mondo e da nuove categorie. Gli artisti delle nuove tecnologie danno corpo a tutto questo spostando la ricerca su un confine più avanzato. Ma ci sono anche altri artisti, oltre a quelli tecnologici, che collocherei vicino a quest’area di ricerca. Uno tra tutti è Max Neuhaus.

M.B.: Te ne sei occupato sia come collezionista che come curatore, con la mostra Utopia del Possibile, nel 1993. I suoi esperimenti con lo “spazio-suono” hanno cercato di spostare la percezione dello spazio dal livello visivo a quello uditivo, attraverso fonti sonore che ne ridefiniscono le caratteristiche: ascoltare lo spazio invece che guardarlo.

E.P.: Può anche ricordare alcune forme di ibridazione tecnologica e sensoriale sperimentate in modo più sistematico con le nuove tecnologie, che considero oggi un movimento centrale, nonostante stiano ancora pagando un’insufficiente distinzione dalla multimedialità. Penso che voi artisti tecnologici siate molto diversi dagli artisti multimediali, e mi sembra che il vostro lavoro apra una direzione di ricerca con grandi potenzialità. Le tue macchine programmate per produrre flussi inesauribili di immagini e poi lasciate funzionare all’infinito esemplificano bene quest’area: gli algoritmi usati per programmarle sono come un DNA in grado di produrre risultati incontrollabili.

Genova, ottobre 2004.

(una versione più ampia della conversazione è in Maurizio Bolognini, Postdigitale, Carocci, Roma 2008)

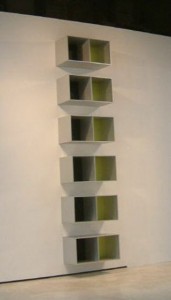

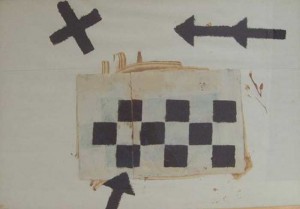

Dall’alto:

Enrico Pedrini

Sol LeWitt, Open Cube, 1973

Donald Judd, Untitled, 1969

Donald Judd, Untitled, 1970

Maurizio Bolognini, Untitled (macchine programmate), 1992-2003

Jannis Kounellis, Untitled, 1960

Ben Vautier, Tout est art. Tout est marchandise, 2002

Nam June Paik, Three Media, 1974

Marcel Duchamp, The Clock in Profile, 1964

Bernar Venet, Untitled, 1996