LAM 360° – Land Art Mongolia. La quarta edizione della Biennale in Mongolia: intervista a Valentina Gioia Levy di Luisa Galdo.

di Luisa Galdo.

In occasione della quarta edizione del festival Biennale Land Art Mongolia 2016, LAM 360°, intervisto la co-curatrice Valentina Gioia Levy. Valentina Gioia Levy è una curatrice indipendente, laureata in Studi Orientali all’Università La Sapienza di Roma, ha conseguito un master in Art Market Management a Parigi. Ha collaborato con diversi Musei e Gallerie, come: Pompidou Center di Parigi, MACRO di Roma, The Japan Foundation, MOG in India, White Rainbow Gallery di Londra, RH Contemporary Art di New York. Vive a Roma.

Luisa Galdo: Parliamo della Biennale in Mongolia, quando è nata?

Gioia Valentina Levy: L’idea della Biennale in Mongolia nasce da un’artista tedesco, Marc Schmitz, che ne è anche il direttore, in seguito ad un viaggio in Mongolia in occasione di un festival mai realizzato. La Biennale stessa nasce inizialmente come un festival e poi si trasforma così come è oggi. L’idea di creare una Biennale di Land Art è sorta proprio perché la popolazione mongola ha, da sempre, un rapporto molto speciale con la natura ed il territorio, che si può comprendere pienamente solo visitando questi luoghi. In Mongolia esistono ancora enormi spazi incontaminati e un territorio molto esteso rispetto alla popolazione che è piuttosto scarsa e concentrata nell’aerea della capitale, Ulan Bator. Per altro circa il 30% della popolazione è ancora nomade e vive nelle caratteristiche tende circolari chiamate GER. Diciamo che in questo tipo di situazione lavorare con la natura e il paesaggio è davvero l’ideale. Ogni edizione poi si svolge in posti diversi, quest’anno è stato scelta l’area di Daringanga, a sud est di Gobi, ai piedi di una montagna sacra, nota come Altan Ovoo. La Biennale è strutturata in due fasi, nella prima gli artisti s’immergono nella natura, restando alcuni giorni nelle steppe o nel deserto all’interno di campi di accoglienza predisposti appositamente. Qui realizzano i loro interventi o creano le loro opere, ma sempre con materiali naturali e biodegradabili, perché poi tutto viene lasciato in loco. Nella seconda fase vengono esposte le fotografie delle opere, o altra documentazione, in una struttura istituzionale della capitale.

L.G.: Chi finanzia questa Biennale?

V.G.L.: In parte l’Arts Council of Mongolia, che è lo sponsor più importante, e poi altre associazioni internazionali, tra cui Prince Claus Fund, oppure ambasciate e istituti di cultura, ma dipende dalle edizioni. In generale, ci sono pochi sponsor privati perché questa Biennale non ha una grande visibilità e un’ampia partecipazione di pubblico.

L.G.: Da chi sei stata convocata?

V.G.L.: Direttamente dalla direzione. Io li avevo contattati per proporre un progetto e loro mi hanno invece chiesto di far parte dell’organizzazione di questa edizione.

L.G.: Che esperienza è stata?

V.G.L.: Sicuramente unica e molto formativa. Mi sono resa conto della difficoltà, che un’iniziativa del genere comporta, incluso il lavorare in condizioni veramente estreme, a volte privi anche di cose che si danno per scontate come luce, corrente, acqua, servizi sanitari. Al di là dei problemi logistici, poi c’è anche la questione della lingua che non è da sottovalutare. Sono molto pochi i mongoli che parlano inglese. Tra gli stessi artisti ce n’era una soltanto. Non è stato facile poter avere uno scambio e molto difficile capire il loro lavoro all’inizio.

L.G.: Ci sono altre istituzioni artistiche in Mongolia?

V.G.L.: Ci sono dei musei e alcune gallerie, ma non molto.

L.G.: Che concezione dell’arte hanno gli artisti mongoli?

V.G.L.: l’Arts Council of Mongolia fa un buon lavoro, si occupa di scambi internazionali, organizza workshop, mostre sul territorio e all’estero per promuovere la scena artistica mongola. L’arte internazionale è nota, come in ogni area del mondo globalizzato ormai, ma gli artisti si interessano soprattutto ai modi di stabilire ponti tra il loro passato e il presente. Molto spesso le loro pratiche artistiche sembrano originate dall’urgenza di riattivare in chiave contemporanea codici estetici tradizionali e antiche tecniche di lavorazione dei materiali locali. Le ricerche degli artisti che ho incontrato affondano sempre le radici nella realtà locale, a volte prendendo spunto da rituali e da altri aspetti magico-religiosi, altre volte focalizzandosi più su aspetti storico sociali, magari legati alla cultura nomade, oppure a questioni che toccano l’ecologia e l’ecosostenibilità.

L.G.: Scambio o sfruttamento dell’arte mongola?

V.G.L.: L’anno scorso per la prima volta la Mongolia ha avuto un padiglione a Venezia, è un paese che si sta affacciando solo negli ultimi anni sulla scena artistica internazionale. Il processo di democratizzazione, avviato dopo il crollo del regime sovietico, da un lato ha incoraggiato il paese ad aprirsi di più, dall’altro lo ha spinto a riscoprire le sue origini. Non a caso le tematiche trattate dagli artisti sono quasi sempre legate alle questioni identitarie, individuali o nazionali, mentre ci si interroga sul loro ruolo che la Mongolia può giocare in Asia e nel mondo. Direi più scambio che sfruttamento anche se la reiterazione di certi elementi può portare a un loro svuotamento di significato.

L.G.: Scontrarsi con l’Occidente genera meccanismi di difesa.

V.G.L.: I Mongoli sono orgogliosi del loro passato, soprattutto dei fasti dell’impero e dell’idolo nazionale Gengis Khan che ha portato il paese a giocare un ruolo chiave nel mondo del XIII secolo.

L.G.: Sei stata una delle curatrici invitate alla Biennale di Dakar, che differenze hai riscontrato?

V.G.L.: Sono situazioni completamente diverse. La Biennale Africana è una vera biennale nel senso più tradizionale del termine non solo perché esiste da più tempo, ma anche perché è più strutturata e articolata. Dakar ha un ruolo leader nell’ambito delle manifestazioni artistiche in Africa, c’è un pubblico internazionale, una pluralità di iniziative e di eventi che investono tutta la capitale per diversi giorni. LAM360° è un evento che purtroppo coinvolge poche persone proprio per la sua natura estrema. Il punto focale è l’esperienza nel deserto che possono vivere solo un numero ristretto di partecipanti. Anche le iniziative nella capitale a dire il vero sono ridotte all’unica mostra che presenta i lavori realizzati nel deserto. Ma c’è da dire che rispetto a tutte le altre biennali del mondo quella della Mongolia è sicuramente un’opportunità straordinaria per vivere una relazione diretta con la natura e il territorio, fuori dalle dinamiche usuali dell’arte contemporanea.

L.G.: Quanti curatori eravate?

V.G.L.: l’artista tedesco Marc Schmitz, fondatore e promotore dell’iniziativa, Odgerel Odonchimed, direttrice dell’Arts Council Mongolia, ed io.

L.G.: Quale è stato il criterio di scelta degli artisti?

V.G.L.: E’ stato organizzata un’open call in cui gli artisti hanno inviato i loro progetti e poi sono stati selezionati da un comitato di cui facevano parte diversi membri oltre ai già citati curatori.

L.G.: Il titolo della Biennale?

V.G.L.: “Catching the Axis-in between the sky and the earth”.

L.G.: C’è un bellissimo film di Oliver Stone che si chiama “Tra cielo e Terra”, ma parla della guerra in Vietnam, è tutta un’altra storia.

V.G.L.: Il titolo si richiama all’immagine dell’asse che congiunge i tre emisferi in cui l’universo, secondo la cosmogonia tradizionale mongola, sarebbe suddiviso. Questo rapporto tra cielo e terra è stato interpretato da molti artisti in chiave filosofico-religiosa, visto che per altro la manifestazione si è svolta nei pressi di una terra sacra, quella della montagna Altan Ovoo, la montagna dei desideri, dove si praticano ancora rituali per ottenere vari tipi di grazie.

L.G.: Quanti artisti hanno partecipato?

V.G.L.: una ventina.

L.G.: Italiani?

V.G.L.: Due italiane: Lisa Batacchi e Romina de Novellis.

Romina De Novellis è un’artista napoletana che vive e lavora a Parigi. Per la Biennale la de Novellis ha realizzato due video entrambi in slow motion. Nel primo, fatto dopo aver condotto una ricerca sulla comunità mongola a Roma, De Novellis ha coinvolto la cantante lirica Ayana Sambuu, che vive a Roma insieme a sua figlia e un suo collega, in una processione silenziosa nel parco romano della Caffarella. L’incontro con la natura, i pastori e gli animali che ancora animano il parco nel cuore della capitale, insieme alle rovine dell’antica Roma, contribuivano a creare una surreale sovrapposizione tra Italia e Mongolia, tra il nostro e il loro passato. Il secondo video è costituito da una serie di portrait dove i due mongoli parlano della loro esperienza come immigrati, raccontando i loro sogni e loro aspettative.

L.G: Il secondo video rimanda all’estetica di Bill Viola.

V.G.L.: Sicuramente. Entrambi i video sono stati visionati prima nel deserto con un computer portatile, all’interno di una Ger, la casa mobile dei nomadi, e poi sono stati oggetto di una video-proiezione organizzata all’Ambasciata Italiana di Ulan Bator, grazie al supporto e al sostegno dell’ambasciatore Andrea de Felip.

L.G.: Quanti italiani vivono in Mongolia?

V.G.L.: una trentina, e si conoscono tutti.

L.G.: Di cosa si occupano?

V.G.L.: sono per lo più imprenditori, architetti, un paio di insegnanti.

L.G.: Parliamo di Lisa Batacchi.

V.G.L.: La Batacchi è un artista toscana, con madre americana. Ha lavorato per molti anni nel settore della Moda, con Prada, Vivienne Westwood, poi si è resa conto che quello che le interessava non era tanto la realizzazione di vestiti quanto le dinamiche socio-economiche, le questioni identitarie, spirituali, estetiche e filosofiche che si nascondono dietro l’abito. Da qui parte la sua ricerca artistica, che utilizza spesso i materiali tessili come strumenti relazionali. Quello che ha portato alla Biennale è un progetto in divenire che è partito dalla Cina, con una ricerca sulla popolazione Hmong, conosciuta come Miao, per arrivare poi in Mongolia. Indagando le tecniche di realizzazione del tessile l’artista ha costatato come molte tradizioni siano sparite e non solo in Italia ma anche in atri paesi. Il progetto, che si chiama Il tempo della discrezione, ha origine dalla volontà di recuperare tecniche antiche di tessitura, tintura, decorazione e/o lavorazione di materiali legati alle tradizioni tessili di luoghi esplorati, sviluppando allo stesso tempo una ricerca sugli elementi culturali, filosofico-religiosi e storico-sociali legati a queste tecniche ormai in via di sparizione. La Batacchi ha vissuto con le donne Miao per realizzare una tenda che è parte dell’opera presentata alla Biennale. Nelle popolazioni nomadi la tenda è un elemento che crea intimità, non è una barriera vera è propria però mantiene la discrezione. Il tempo di cui parla invece è il tempo che impiega l’artista per creare, in contrapposizione al tempo frenetico delle relazioni di oggi.

L.G.: Quindi possiamo definirla un’artista relazionale, come teorizza Bourriaud?

V.G.L.: Certo, relazionale, su più livelli direi. In un primo momento, che è quello della realizzazione l’artista crea una collaborazione-interazione con gruppi etnici specifici, come nel caso delle donne Miao o delle tessitrici della tribù Banjaras Gormati con cui ha lavorato per un altro progetto realizzato l’anno scorso in India. Come relazionale è poi l’oggetto che viene realizzato e prodotto. La maglia per due persone come nel caso del progetto indiano o la tenda con cui l’artista ha realizzato un baldacchino portato come in una processione e poi installato poi nel deserto del Gobi.

L.G.: Quale opera ti è piaciuta di più?

V.G.L.: Mi sento molto legata ai progetti di Batacchi e De Novellis che ho seguito personalmente in ogni fase e che seguirò anche in futuro, soprattutto The Time of Discretion, che è il primo capitolo di una serie con diverse tappe. Poi ci sono i lavori di Pekka Niityvirta (Finlandia) e di Vibha Galhotra (India) con tematiche legate alla poetica del paesaggio e all’accessibilità delle risorse naturali che mi sono piaciute particolarmente. Ma ho amato particolarmente anche il lavoro di Erica Masuya (Giappone) minimalista e molto poetico allo stesso tempo, proprio alla maniera nipponica. L’artista ha fissato un punto ideale sul territorio ai piedi della montagna sacra e da lì ha lanciato una bandiera al vento, poi dal luogo esatto dove si è fermata, dopo aver segnato le coordinate esatte di atterraggio, ha lanciato una seconda bandiera, ripetendo di seguito la stessa operazione. Il procedimento si è ripetuto per giorni così che la Masuya ha potuto tracciare per chilometri e chilometri il percorso del vento. Il tutto è stato documentato con un GPS che le ha permesso di mappare la traiettoria del vento. Il lavoro richiama in un certo senso le camminate di Richard Long e Hamish Fulton, ma si distacca dalla walking art, perché il camminare qui non è l’obiettivo quanto una conseguenza.

L.G.: Parliamo di Munhksetseg Batmunkh/ Muujii il suo lavoro si chiama Mind sent to the Universe

V.G.L.: Lei è un’artista mongola e il suo lavoro si ispira alla montagna dei desideri ai piedi della quale si è svolta la manifestazione. Muuji ha fatto disegnare a tutti gli artisti presenti i loro desideri su un foglio di carta e poi li ha bruciati in una sorta di cerimonia notturna di fronte al lago. La colonna di fumo che si alzava verso il cielo era parte dell’installazione effimera che l’artista ha realizzando lasciando galleggiare nell’acqua una scatola di legno, come quelle utilizzate tradizionalmente dalle popolazioni nomadi al centro di una serie di candele accese.

L.G.: Orchibold Ayurzana con Puffball mushroom

V.G.L.: Anche lui mongolo, ha presentato un’installazione composta di palloncini realizzati con materiali organici, nello specifico, interiora di montone. Tradizionalmente, i mongoli utilizzano ogni parte dell’animale, capra, mucca, cavallo, che sia. Non è un’attitudine violenta ma fa parte dell’ordine naturale delle cose. Ogni elemento viene consumato per il nutrimento e il mantenimento dell’equilibrio dell’universo e di ogni singola componente. Ogni cosa è parte del tutto, uomini e animali compresi. Gli stessi palloncini si consumeranno e finiranno nel lago diventando nutrimento per i pesci.

L.G.: Edgar Endress, con il lavoro Acts of Faith

V.G.L.: Lui è un’artista cileno che vive negli USA. La ricerca di Edgar affronta tematiche cross-culturali, legate al colonialismo in sud America e alle relazioni controverse tra popolazioni indigene e conquistatori europei. L’installazione della Biennale, Atto di Fede, è costituita da un’alta “scala” che richiama l’idea di un’ascensione vero l’alto, una salita impossibile verso l’infinito, che però non porta da nessuna parte. Il modo dell’artista di immaginare quest’asse ideale tra cielo e la terra.

L.G.: Batkholboo Dugarsuren Blue Man

V.G.L.: Batkholboo ha realizzato una performance interagendo con una coppia di sculture situate nell’area vicino al campo. Si tratta di monumenti funebri che si trovano dislocati in vari posti nel Gobi e nelle steppe, un modo per segnalare la presenza di una sepoltura, visto che non esistono veri e propri cimiteri in Mongolia. L’artista ha spiegato, con difficoltà perché non parla inglese, che il titolo fa riferimento a se stesso e alla cosiddetta macchia mongolica, un fenomeno che, in termini scientifici è noto come melanocitosi dermica congenita. In pratica si tratta di un’anomalia nella pigmentazione, circoscritta all’area lombare ,che si riscontrerebbe nel 99% dei neonati mongoli. Le macchie blu spariscono in genere nelle prime settimane di nascita e vengono tradizionalmente considerate come un’eredità del popolo di Genghis Khan, che li contraddistingue dal resto del mondo. Nella sua azione l’artista ricerca un contatto fisico con le sculture di antenati sconosciuti, le veste le abbraccia, le tratta come se si trattasse di cari estinti. Attraverso il titolo mette in relazione la sparizione delle macchie blu della nascita con quella fisica del corpo al momento della morte. La sparizione non è in realtà una vera fine, né una distruzione, ma soltanto una fase di passaggio, una trasformazione che rientra nel ciclo infinito dell’esistenza.

L.G.: Amarsaikhan Namsraijav con l’opera Khutulguu 2016

V.G.L.: Un altro artista mongolo, che ha creato una strutture in legno e ferro, la parte di ferro è stata recuperata dal tetto della Ger, creando una carovana tipica della famiglia mongola in marcia, ed è lunga trenta metri.

L.G.: Severin Guelpa, The Offering and the Scar

V.G.L.: E’ un’artista svizzero. Ha tentato di far volare un aquilone, lanciandolo in aria come offerta al cielo. L’aquilone è simbolo di gioia, tanto che è stato vietato in Afghanistan, ma non ci sono riusciti però anche il fallimento fa parte del lavoro.

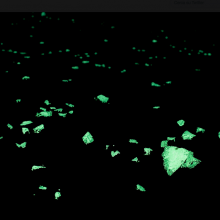

L.G.: Pekka Niittyvirta, Constellations #3

V.G.L.: Artista finlandese, che si esprime soprattutto attraverso la fotografia. Credo che il suo sia stato il lavoro più suggestivo. Ha dipinto centinaia e centinaia di pietre con una tintura fluorescente che cattura la luce solare di giorno e la rilascia di notte, realizzando un’enorme intervento ambientale. Nel camminare all’interno del suo lavoro si aveva la sensazione di volteggiare nello spazio, come se non ci fosse un confine tra cielo e terra. Un lavoro romantico che si distacca dalle tematiche consuete dell’artista, di solito più interessato a tematiche sociali connesse al territorio. Ma in cinque giorni ha creato questo cielo stellato, pazzesco.

L.G.: Parliamo di Munguntsetseg Lkhagvasuren con l’opera Talyn Bumba.

V.G.L.: il Bumba è un particolare tipo di teiera tradizionale utilizzata in Mongolia. Il titolo del lavoro potrebbe essere tradotto come “la teiera delle steppe” ma l’artista ha preferito lasciare la dicitura in mongolo. Il lavoro consistente in un’installazione, consiste in un grande cono di circa 4,2m di altezza costituito da una maglia fatta con crini di cavallo filati e intrecciati manualmente, secondo un’antica tradizione mongola. La padronanza del fuoco, dell’acqua e della capacità di costruire utensili e fabbricare abiti sono innovazioni che nei millenni passati hanno permesso l’evoluzione dell’uomo ma anche un suo graduale allontanamento dalla “condizione di natura”. Nel corso della performance l’artista invitava i presenti a bere del tè, richiamandosi ad un’idea di condivisione e di comunione e poi a depositare sull’installazione pezzi di stoffa o abiti. Lei stessa è rimasta nuda, spogliandosi di tutto quel che aveva addosso. Come in una specie di regressione fino allo stato primordiale dell’umanità, mentre sullo sfondo si stagliava la sagoma della montagna sacra.

L.G.: Deve essere un momento magico quello vissuto nel deserto con gli artisti, anche perché è un momento riservato, il pubblico non può accedere, non può assistere, contrariamente a tutte le altre Biennali, al fruitore è permesso solo di vedere la testimonianza dell’atto artistico, della performance attraverso le foto.

V.G.L.: Si in effetti, la Biennale, come dicevo, è divisa in due momenti, nella prima fase, quella nel deserto, dove gli artisti creano le opere, ci sono solo loro e noi curatori. Questa è stata un’esperienza di vita, prima di tutto, un vero momento di convivenza e condivisione. Mentre la seconda fase, che si svolge a Ulan Bator, è costituita dalla mostra visitabile al pubblico, in cui vengono presentate le foto, video e il resto della documentazione dell’esperienza vissuta nel deserto.

L.G.: Quindi è una Biennale fatta di testimonianze ma non di processi veri e propri.

V.G.L.: Diciamo che le installazioni restano nel deserto e anche le performance, le azioni e gli interventi ambientali sono stati realizzati là.

L.G.: Potrebbero essere due opere diverse, quelle del deserto e le foto esposte.

V.G.L.: Sì, potrebbero in effetti.

Didascalie immagini dall’alto:

1-2 Romina de Novellis, GER, video, Biennale Mongolia 2016

3 – 5 Lisa Battacchi, lavoro con le donne Miao.

6 -8 Lisa Batacchi, THE TIME OF DISRETION, installazione, disegno su tessuto, Biennale Mongolia 2016

9 Vibha Galhotra, India, WHO OWNS THE EARTH, Biennale Mongolia 2016

10 Erica Masuya, Giappone,

11 Munhksetseg Batmunkh/ Muujii, Mongolia, MIND SENT TO THE UNIVERSE, installazione, disegni, scatola tradizionale e candele, Biennale Mongolia 2016. Foto di Injinaash Ing.

12 Enkhbold Togmidshiirev, Mongolia, installazione, palloni con interiora di animale, canne. Biennale Mongolia 2016. Foto di Injinaash Ing.

13 -14 Edgar Endress, Cile, ACTS OF FAITH, installazione, legno e corde. Biennale Mongolia 2016. Foto di Injinaash Ing.

15 Batkholboo Dugarsuren, Mongolia, BLUE MAN, performance. Biennale Mongolia 2016. Foto di Injinaash Ing.

16 Amarsaikhan Namsraijav , Mongolia, KHUTULGUU, installazione, legno e ferro. Biennale Mongolia 2016. Foto di Injinaash Ing.

17 Severin Guelpa, Svizzera, THE OFFERING AND THE SCAR, installazione mix media e performance. Biennale Mongolia 2016. Foto di Injinaash Ing.

18 – 19 Pekka Niittyvirta, Finlandia, CONSTELLATIONS #3, installazione ambientale. Biennale Mongolia 2016. Foto di Injinaash Ing.

20 Munguntsetseg Lkhagvasuren, Mongolia, TALYN BUMBA, installazione, crine di cavallo, piatto con tè, legno, tessuti, tazze. Biennale Mongolia 2016. Foto di Injinaash Ing.