Curioso: sto segnalando dei testi che indubbiamente hanno un forte interesse intrinseco, e però mi rendo conto che li segnalo a causa di una loro somiglianza con altri testi, non disponibili in Italia. Il che testimonia della necessità, tuttora profondissima, che l’editoria nostrana di tema fotografico/artistico – pur se ottima a volte – prenda il passo e la sistematicità proprie di altri contesti europei e mondiali.

E comincio dunque con un testo da consumare in casa, o comunque a portata di tavolino, nel suo bel formato quadrato questo catalogo della Silvana Editoriale sta infatti un po’ stretto sotto l’ombrellone.

La fotografia in cinque domande è il frutto della recentissima mostra tenutasi a Milano presso la galleria del Credito Valtellinese e la galleria del FNAC. Il titolo in realtà è ancora più lungo e complesso: La fotografia in cinque domande – in occasione dei 15 anni dell’Agenzia VU – informare? indagare? ritrarre? viaggiare? illustrare? Queste ultime cinque parole fluttuano, nella pagina di copertina, attorno al titolo vero e proprio e il loro ordine e stato dedotto da quello seguito nel loro ripresentarsi all’interno del libro.

Dicevo che suggerisco testi che me ne ricorda no altri; in effetti qualunque dibattito sul fotografico si gioverebbe di un catalogo come quello edito nel 1998 dal Museum of Contemporary Photography – Columbia University, Chicago: Photography’s multiple roles – art, document, market, science. Anzi direi che la scientificità di quest’ultimo si fa rimpiangere a confronto con il catalogo italiano.

Tuttavia raccontare un’agenzia giornalistica è cosa ben diversa che realizzare una mostra a tema – e tema plurimo – selezionando opere di autori diversi. Perciò ci fa piacere che un testo che racconta le attitudini narrative degli autori appartenenti all’agenzia francese, punti il dito sulla molteplicità di aspettative cui la fotografia giornalistica può rispondere. Sì, infatti il problema qui non sta nell’interrogativo “a che serve la fotografia?” (cui il catalogo americano rispondeva acutamente); la questione è, invece: “quanti fotogionalismi conosciamo?” e “cosa costituisce il nocciolo di tutte queste pratiche?” Ecco un po’ il filo conduttore di un catalogo che solleva questioni piuttosto che fornire risposte.

Lontani dalla retorica della Verità, i curatori del volume segnalano infatti il fortissimo impegno dei loro colleghi nel narrare la realtà, anche se da una prospettiva continuamente in soggetiva, incapace di dir tutto e di illustrare un autoritario pensiero unico. Se fra i ruoli del fotoreportage, informare tiene orgogliosamente il primo posto – e le domande si rivelano essere risposte, in fondo – gli altri non sembrano essere meno essenziali: la ricerca approfondita su un soggetto, o un tema, che era il fine di molti dei celebri servizi fotografici della storia, tutt’oggi sembra essere un obiettivo valido in fotografia. Normale e notorio il ruolo ritrattistico, anche se interpretato in modi spesso assai sofisticati, e così pure quello di diario di viaggio. Più difficile da comprendere per l’audience non esperta è il ruolo che la fotografia gioca nell’illustrazione contemporanea: dove l’immagine fotografica diviene una voce fra le altre nella polifonia che concorre a creare una pagina, una copertina di disco o di libro ecc.

L’agenzia prende nome dal più celebre periodico illustrato di Francia: quel VU lanciato nel 1928 da Lucien Vogel per proporre una cronaca per immagini “alla francese” ovvero destinata a imporre i fattori narrativi e compositivi del reportage, differenziandoli dalla sinteticità e dall’economia narrativa del photojournalism anglosassone.

Il catalogo riporta pochi lavori per ognuno dei tanti affiliati all’agenzia e crea perciò una sensazione di generale qualità senza voler per forza lasciarci a bocca aperta per la eccezionalità di questa o quella immagine in particolare: i reportage è infatti visto come una prassi, non come un atto demiurgico destinato a creare forme irripetibili. Comprensibile, però, come l’agenzia tenga in palma di mano i coraggiosi fotografi cinesi che – dopo aver testimoniato delle atrocità seguite alla rivolta di Piazza Tien An Men – prima di vedersi vedersi pubblicati hanno dovuto seguire incredibili iter di depistaggio e tutt’oggi sono tenuti nell’anonimato.

Le immagini presentate nel catalogo milanese sono di quelle che mandano brividi di angoscia o di piacere estetico, di quelle che, unite alla didascalia, aprono il sipario su società o individui a noi distanti e ignoti. Gli autori hanno infinite provenienze e riflettono in questo gli stili e le inflessioni che hanno assorbito nella loro formazione e nei loro viaggi. Tuttavia non comprendo la scelta della copertina: un libro non sta tutto lì, ma certamente la copertina spesso aiuta a ricordarlo. Quella del catalogo in questione è ottenuta da uno degli scatti meno sensazionali, meno estetici e meno rivelatori presenti in mostra, e – anche graficamente – ha un profilo basso che non giova alla immagine pubblica dell’agenzia. Nello stesso giorno in cui scrivo ho sotto mano un altro volume della stessa editrice con vistosi salti di pagina e imprecisioni editoriali, e tuttavia ecco non mi trattengo dal segnalare il catalogo.

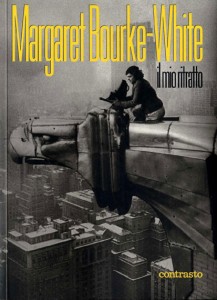

Ma ora voglio concentrarmi su un altro testo che rappresenta l’altra metà del cielo rispetto al reportagismo alla francese. Il mio ritratto è l’autobiografia di una delle più eccezionali fotogiornaliste americane del XX secolo: Margaret Bourke-White (1904-1971). Tradotto e pubblicato dalla sezione editoriale della agenzia fotografica Contrasto, per la cura di Sara Antonelli e di Alessandra Mauro. Vale sempre la pena di saperne di più su autori così decisivi per la storia dell’arte, data la quantità di fotografi, e di pittori, che ne hanno interiorizzato o spesso solo copiato i modelli. Questa donna di successo era la punta di diamante indiscussa del celebre periodico LIFE, l’unica del gruppo ad avere un ufficio tutto suo, una segretaria, uno stampatore e due assistenti in pratica prestando a LIFE il proprio laboratorio (come ci dice John Morris in Sguardi sul 900, Le Vespe, Pescara-Milano 2000, pag. 52). Una donna che – nel chiaro tentativo di divenire rich and famous – ha dapprima invaso il campo della foto pubblicitaria e poi ha coraggiosamente, e forse spudoratamente, guardato in volto il XX secolo: dalla Depressione degli anni 30 alla guerra mondiale, da Stalin a Ghandi, senza intimorirsi davanti alla necessità di modificare lievemente l’aspetto delle cose perché dessero il meglio di sé.

Date le premesse si capisce come la celebre fotogiornalista oggi venga annoverata fra i grandi artisti della fotografia, e si capisce pure come lei stessa porti acqua al proprio mulino ritoccando e aggiustando la sua autobiografia perché anch’essa dia il meglio di sé. Comunque sia, già solo il mondo visto dagli occhi della fotografa americana vale il prezzo del biglietto, cioè della copertina (non economico, come spesso accade ai libri di fotografia).

E torna alla mente anche qui un altro testo interessantissimo: la biografia di Walker Evans scritta da Belinda Rathbone nel 1995 e pubblicata dalla Mariner Books di Boston-New York nel 2000. Carattere diametralmente opposto a quello della Bourke-White, ma autore di lavori letterario-reportagistici comeLet’s now praise famous men con James Agee concorrente diretto di opere sulla Grande Depressione come Have you seen their faces? con lo scrittore e marito Erskine Caldwell. Dati gli anni 30, nessuna coppia di autori avrebbe potuto vederli in modo più platealmente opposto e complementare di Evans e Bourke-White.

Ecco perché vedere la autobiografia di quest’ultima mi fa tornare in mente il libro sulla vita del primo. Per un contrasto impensabile ed elegante fra un ritroso omino del Midwest e una energica donna di New York, entrambi innamorati dei grandi formati e capaci di girare per il mondo col treppiede e il banco ottico, anche se con una Leica a tracolla.

L’eccezionalità della Bourke-White si potrebbe dire che stia nel suo essere donna di successo in un mondo maschile, ma sarebbe parzialmente una menzogna: per quanto vero che il business della prima metà del XX secolo sia stato faccenda di uomini, è vero che le donne hanno fornito alle arti fotografiche dell’8 e 900 un contributo incredibilmente superiore rispetto a quello delle donne-artiste e – sia detto senza polemica – non certo perché trasportare un banco ottico in cima al Chrisler Building sia più semplice che spalettare della creta o spennellare con l’acquerello. Ci si metta poi che la fotografia rasenta il mondo degli affari assai più di quanto non lo rasenti la pittura ad olio. Magari questa gode di un prestigio ai limiti dell’esoterico, ma la prima può godere di una scandalosa dose di visibilità sociale.

Pubblicato da veri intenditori di fotoreportagismo, il libro è di un bel formato ma maneggevole, il testo ben intervallato da immagini ben riprodotte e la copertina morbida di cartone pesante e coi risguardi è un’ottima via di mezzo fra le ponderose rigidezze dei cartonati e le insostenibili leggerezze delle copertine tascabili. Testo perfino ombrellonabile. Attenti alla sabbia però.