C’è un filo comune che lega le fotografie e i video che, dall’inizio degli anni Ottanta, l’artista israeliana Michal Rovner ha realizzato: il desiderio di svelare ai nostri occhi le sembianze inavvertite che emergono al di sotto dell’epidermide della realtà. Pur partendo da dispositivi che registrano freddamente, otticamente gli oggetti (la macchina fotografica e la telecamera), ella rielabora le immagini e dà a vederne lineamenti ambigui, misteriosi, esteticamente affascinanti. Rifiutando la funzione documentaria, le sue fotografie riempiono il nostro sguardo della bellezza dell’epifania delle forme, ma non si lasciano afferrare intellettualmente, sfuggono alla piena comprensione della loro iconografia; non rivelano, infine, le convinzione politiche dell’artista, anche quando esse sono elaborate a partire da reportage su eventi drammatici della storia recente. Ma Rovner non invita solo alla contemplazione; ella sollecita interrogativi. La manipolazione delle immagini sveste gli oggetti del loro consueto significato e pone ogni osservatore nella possibilità di investirli di un senso diverso. Inoltre, la cancellazione dei dettagli che ricondurrebbero a un tempo e a un ambiente precisi, fornisce alle immagini una dimensione auratica, universale, astratta, che le rende ubiquitariamente significative.

L’indefinitezza delle forme ed il senso ambiguo delle immagini evocano alcune nozioni che sono al centro dalla ricerca artistica di Rovner: la fragilità intrinseca della vita umana e del suo rapporto con la natura, il vacillare del sistema simbolico che costituisce l’identità degli individui in relazione al loro ambiente culturale. Per Rovner il transeunte, il mutamento, l’indefinitezza sono le condizioni che abbracciano tutta la natura, dalla vita animale alle costruzioni psicologiche e culturali. Tanto gli stormi di uccelli (un tema ricorrente nei video dal 1996 in poi), quanto le schiere anonime di uomini (protagonisti dei video del 2002-2003 Time Left, Arena, Giorno e Notte), partecipano della stessa, fragile mutevolezza. Sembra suggerirlo anche l’ultima video-installazione dell’artista, Data Zone, presentata nel padiglione israeliano alla 50a Biennale di Venezia, in cui grappoli di piccole sagome umane si agglutinano e separano incessantemente all’interno di dischi di vetro, che vengono osservati come i piattini di coltura in un laboratorio biologico.

Vedere con occhi nuovi

Michal Rovner è nata a Tel Aviv nel 1957. Il suo interesse per la fotografia si è formato durante l’esperienza di Camera Obscura, il primo studio fotografico professionale della città, che ella stessa ha fondato con il fidanzato, il fotografo Arie Hammer, nel 1978. Dal 1981 al 1985, inoltre, ha seguito i corsi di fotografia presso la Bezalel Academy of Art and Design. Dal 1987 si è trasferita a New York, tornando però spesso in Israele, terra da cui continua a trarre gran parte del suo limitato repertorio di immagini, incessantemente rielaborato, trovando ispirazione sia dall’aspra bellezza del paesaggio, sia da più intimi legami emotivi.

Fin dalle prime fotografie a colori, nel 1986, che hanno per oggetto un albero piantato vicino alla casa dell’artista nella Valle di Ayalon, Rovner restituiva una realtà prosciugata della flagranza dell’istante quotidiano. Riprendendo l’albero al crepuscolo, con una Polaroid e un flash coperto da un filtro colorato, e poi fotografando nuovamente l’istantanea per ingrandirla, l’albero, pur non perdendo l’evidenza delle sue forme, appariva in una luce colorata ed argentea, quasi accesso da un innaturale voltaggio, “vibrante di energia elettrica” (Sylvia Wolf in Michal Rovner. The Space Between, New York, Whitney Museum of American Art, 2002, p. 17). Già in questa prima serie di foto è rintracciabile il modus operandi di Rovner. Emergendo quasi surrealmente dal flusso continuo della percezione quotidiana, alcuni oggetti (nel corso degli anni: un albero, una casa, dei bagnanti nel Mar Morto, stormi di uccelli in volo, gruppi di uomini nel deserto) hanno la ventura di attrarre con persistenza l’attenzione dell’artista. Questa, fotografandoli infinite volte con una Polaroid, con minime variazioni, quindi fotografando di nuovo, dilatando l’immagine, intensificando i colori, ne restituisce un aspetto profondamente diverso. Ad ogni passaggio tecnico la foto perde la sua evidenza documentaria e gli oggetti appaiono come persistenti presenze auratiche, quasi figure della memoria dell’artista, un contrappunto della vita sentimentale.

Questo modo di restituire la realtà attraverso più manipolazioni in fase di sviluppo fotografico (e, dalla metà degli anni Novanta, attraverso la rielaborazione dell’immagine digitale) è una caratteristica di tutte le opere dell’artista. Mentre nella serie The Tree (1986-87) ella dava a vedere l’albero immerso in una luminosità innaturale, nelle serie seguenti ha proceduto a sfocare i dettagli, a ingrandimenti estremi, a viraggi dei colori, arrivando ad astrarre fortemente gli oggetti.

Nel 1989 Rovner ha fotografato una semplice casa casualmente scoperta nel deserto del Nègeb, in Israele meridionale, in diverse condizioni di luce, di esposizione e con piccole variazioni di inquadrature, e ne ha rielaborato l’immagine in una serie di stampe dai colori chiari intitolata Outside (1990), che molti hanno comparato alla serie di covoni di Monet. Nel 1991 ha rielaborato ulteriormente le istantanee della casa, che nel frattempo era stata demolita, stampando una seconda serie di fotografie in toni più scuri.

Nel 1992-93 ha ripreso gruppi di bagnanti nelle acque salate del Mar Morto, affiancando al consueto lavoro sulle Polaroid scattate in situ anche nuove foto tratte dai fermo-immagine dei medesimi individui filmati da una telecamera. Ne sono nate due serie intitolate One-Person Game Against Nature, caratterizzate da un livello di astrazione fortemente inquietante, in cui le sembianze umane sono al limite della riconoscibilità. Dei corpi fluttuanti nel lago salato rimangono solo esili larve, delle sindoni luminose, che sembrano sospese in uno spazio vuoto, saturo di colore. Le immagini tratte dalla telecamera, invece, hanno un tono scuro e le presenze umane appaiono come ombre nello spazio, simili a quelle rare foto che pretendono di documentare la sagoma del mostro di Loch Ness. Le immagini di Rovner, partendo dalla realtà, se ne sono talmente allontanate che sono entrate in una dimensione prettamente psicologica dell’artista, così come le foto del mostro scozzese, pur pretendendo di documentare una presenza fisica, in realtà danno corpo alla paura dell’ignoto che alberga nell’animo umano.

La guerra e la sindrome della frontiera

Dal 15 gennaio al 17 febbraio 1991 le televisioni di tutto il mondo trasmisero i ripetuti e indistinguibili servizi televisivi sulla Guerra del Golfo, che Michal Rovner vide a New York con comprensibile apprensione per la sicurezza del suo paese e dei suoi familiari. L’artista ha allora fotografato direttamente lo schermo televisivo e, ingrandendone alcuni dettagli, ha sviluppato una delle serie fotografiche più belle e culturalmente conturbanti: Decoy, ovvero “l’esca”, la trappola.

In questo lavoro – che riprende gruppi di soldati americani che avanzano nel deserto, lontane colonne di fumo, file di iracheni arresi, obiettivi militari inquadrati dai sistemi di puntamento dei piloti – della drammatica violenza dell’azione di guerra rimane solo l’estetica di immagini elettroniche dai colori carichi e i pixel dello schermo dilatati. La guerra è riproposta senza commento, ideologicamente neutralizzata.

Se per un verso la qualità formale dell’immagine, che richiede un momento di contemplazione, può apparire moralmente discutibile, Rovner sottolinea un’ambiguità che, ancor prima che nell’operazione di diffondere scene di guerra come opere d’arte, è intrinseca nell’uso dell’immagine fatto dai mezzi di comunicazione. Decoy, la trappola appunto, invitava a riflettere sul fatto che un conflitto che scosse l’opinione pubblica per due mesi fosse stato mostrato attraverso immagini televisive, il cui contenuto di verità era incontrollabile. La guerra era ridotta a spettacolo domestico, meno violento e guerriero, probabilmente, di certi serial polizieschi o film d’azione. Una sceneggiatura televisiva e l’evento storico, ridotto a prodotto teletrasmesso, si assomigliavano in modo inquietante. Anche grazie alla censura militare e alla difficoltà fisica dei giornalisti e fotografi a raggiungere il teatro di battaglia, per la prima volta nella storia gli schermi televisivi si collegavano direttamente alle telecamere di sorveglianza a raggi infrarossi o ai monitor dei top gun americani, facendoci vedere un bombardamento come l’avrebbe sognato un aeropittore futurista in picchiata. Tuttavia, a differenza di quanto avevano mostrato i fotografi in Corea e in Vietnam, la capacità tecnica di farci assistere in diretta alla guerra trasformava paradossalmente la realtà in un videogame.

Decoy non pronuncia un giudizio antimilitarista; non abbraccia il distorto idealismo patriottico della politica estera americana, né l’impotente qualunquismo dei pacifisti. Rovner, manipolando una volta di più le immagini già selezionate dalla televisione, intensifica l’ambiguità intrinseca della comunicazione e insinua il dubbio che l’immagine non sia il documento indubitabile che si presupponeva.

Una analoga riflessione sui limiti del contenuto di verità dell’informazione caratterizza Border, un video di 48 min., girato nel 1996 come un documentario/inchiesta lungo la frontiera militarizzata tra Israele e Libano. Ancora una volta l’artista elude la ricostruzione storica delle ragioni che hanno portato alla costruzione del confine con il territorio nemico e preferisce raccontare, attraverso le inquadrature e le continue domande che ella rivolge all’ufficiale che la scortava, ad altri soldati e ai rari abitanti della zona, il senso di precarietà e di ansia che caratterizza la vita dei militari e dei residenti.

Rovner, che premette all’inizio del video che i fatti e i personaggi in esso contenuti sono fittizi, si sottrae al ragionamento storico e politico (risparmiandoci almeno il moralismo dell’artista-ideologo), e dichiara che “Il film tratta del tentativo disperato di raggiungere qualche chiarezza, e l’incapacità di averla”. “Ho piuttosto voluto affrontare la nozione di frontiera come una sorta di spazio interiore”; una nozione che, specialmente in Israele, è stata introiettata come una dimensione psicologica di massa (le citazioni di Michal Rovner sono tratte da: Jean Dykstra, Michal Rovner: Crossing Borders, in “Art on Paper”, settembre-ottobre 2002, p. 75 e Michal Rovner “La notion de frontière comme une sorte d’espace intérieur”, in “Art Actuel”, settembre 2002, p. 82). Come il Deserto dei Tartari, anche un recente film israeliano, Yossi & Jagger (di Eytan Fox, 2002), affronta gli stessi temi, raccontando la vita quotidiana di una pattuglia di confine. Similmente al video di Rovner, anche il film evoca la scarsa motivazione e consapevolezza delle azioni militari che i soldati di leva stanno svolgendo, come se la sindrome della frontiera alimentasse da sé un apparato in assetto di guerra costante contro un nemico poco visibile.

Verso un racconto epico

Superando la natura del documentario, Border si apre ad una dimensione emblematica anche grazie alle inquadrature di stormi di uccelli volteggianti in cielo, che Rovner intercala alle brevi sequenze narrative. Gli uccelli, spettatori muti e neutrali che trasvolano sopra i confini segnati dagli odi politici-religiosi, sono una presenza emblematica che popola le video-installazioni realizzate dall’artista alla fine degli anni Novanta. Nel 1996, infatti, Rovner ha cominciato a filmare stormi in volo in California e in Israele, e ne ha tratto numerose stampe fotografiche e la video-installazione Mutual Interest, presentata alla Tate Gallery nel 1997. In essa, giocando ancora sulla voluta ambiguità del significato, l’incessante volo degli uccelli – ora in primo piano, ora lontani – evolve dallo spettacolo incantevole all’aspetto aggressivo, mentre il suono di un elicottero evoca inquietanti situazioni da guerra e rafforza l’associazione tra lo sfrecciare degli animali e i raid di aerei in picchiata.

Con Mutual Interest la ricerca dell’artista si è rivolta decisamente alla video-installazione, affrontando complesse orchestrazioni di immagini in movimento, in una scala che sembra aspirare a dimensioni epiche. Nel 1997 Overhanging (“A precipizio”) allo Stedelijk Museum di Amsterdam e, nel 2000, la variante della stessa opera, intitolata Overhang, proiettata in 17 vetrine del primo piano della Chase Manhattan Bank, tra Park Avenue e la 55a Strada a New York, concludono idealmente, in una dimensione spettacolare ed animata, una serie fotografica iniziata nel 1995, che ha per protagonisti indefinibili figure umane vestite di nero, colte in solitudine o in piccoli gruppi, quasi indistinguibili per le distorsioni ottiche nell’infuocata pietraia del deserto israeliano. Molto più di quanto non avvenga nel singolo film, le grandi video-installazioni investono lo spazio con forza drammatica. Overhanging è un’impressionate galleria delimitata da due file di 8 schermi in cui si svolge una sorta di criptica narrazione epica, animata da gruppi di silhouette umane vaganti in uno spazio aperto, prima nel rovente deserto, quindi nella tormenta di neve, verso un destino imprecisato. Gli schermi mutano dal bianco al rosso infuocato, al blu, al nero, mentre una musica arcana e ipnotica risuona nello spazio, rendendo l’insieme ancora più inquietante. Rompendo all’improvviso l’uniformità visiva tra gli schermi, in uno di essi appare di un’aquila in volo, sospesa in aria, il battito delle ali ripetuto in loop.

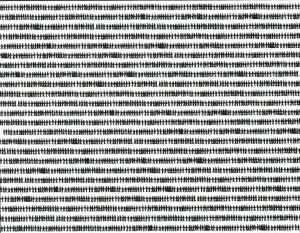

Time Left, l’installazione video multi-canale più ambiziosa, realizzata per il Whitney Museum nel 2002, e ora alla Biennale di Venezia, abbraccia lo spettatore in un recinto ipnotico e metafisico. Lo spazio cubico della sala, semioscuro, è fasciato dalla proiezione di 24 file di figurine umane in marcia orizzontale, fila su fila dal pavimento al soffitto. Realizzato a partire da materiali girati in Russia e in Romania, l’opera raggiunge un livello di astrazione e una forza suggestiva ignota ai lavori precedenti. In dimensioni più contenute anche le installazioni al MACRO, presso l’ex mattatoio di Roma, sviluppano l’ultima ricerca di Rovner sulle immagini corali in movimento. In Arena (2003), l’artista proietta verticalmente, su uno schermo di sabbia – l’arena, appunto, degli antichi giochi circensi – una emblematica lotta tra un uomo e un orso, i cui corpi si confondono, uniscono e sdoppiano incessantemente. Nella video-installazione a due canali Giorno e notte (2003) due gruppi delle solite piccole ombre umane, che sono diventate la cifra stilistica dell’artista, si avvolgono e svolgono in cerchi, come obbedendo ad una inane, misteriosa necessità collettiva (cfr. la recensione di Patrizia Mania alla mostra di Michal Rovner e Andreas Gursky al MACRO, su “Luxflux”, maggio 2003).

E’ evidente che con il capolavoro Time Left e le installazioni dell’ultimo anno Rovner sta esplorando più che mai la condizione corale e i grandi interrogativi esistenziali della vita umana. Ha abbandonato la narrazione a favore di una dimensione che ambisce all’atemporale e all’astrattamente simbolico. E’ stato argomentato che gli eventi dell’11 settembre 2001 e la nuova Intifada hanno rinforzato negli individui il bisogno di riconoscersi come parte di una identità collettiva; e Rovner vive questa realtà doppiamente, come israeliana residente in America. Le catene di uomini/ombra senza individualità, condotti ad un agire ineluttabile, sembrano alludere alla condizione di fragilità intrinseca dell’uomo. Eppure l’artista non ha una posizione pessimista. Nella coralità c’è una dimensione epica, e negli allestimenti delle sue videoproiezioni emerge una solennità e quasi una sacralità che sono, in ultima istanza, una prova di fiducia umanistica.

L’operazione di Rovner non si limita, quindi, a sollecitare interrogativi sullo statuto dell’immagine; né mi sembra principalmente interessata alla critica sull’uso sociale dell’immagine nel sistema di comunicazioni contemporaneo. Non è un’artista dichiarativa; le sue immagini sono diventate negli anni volutamente sempre più inconsistenti ma proprio per la loro ambiguità sono potenzialmente pregnanti. Più esse si spogliano di dettagli, più si caricano di un’aura misteriosa che sollecita molteplici interpretazioni, nelle quali entrano involontariamente in gioco anche i nostri riferimenti culturali, la nostra condizione emotiva.

Ad esempio, la consapevolezza che Rovner sia un’artista israeliana sembra dare un senso parziale all’ambiguità di alcune sue icone. Quando ho visto per la prima volta Time Left o Giorno e Notte i cortei di uomini in perenne movimento mi hanno riportato alle memoria qualche vecchia rappresentazione della deportazione degli ebrei a Babilonia, piuttosto che quella degli ebrei nei lager nazisti (interpretazione, tuttavia, che Rovner non autorizza esplicitamente). Mi sembra che le immagini di questa fragile umanità migrante, nello stesso momento in cui lasciano ipnotizzati e smarriti di fronte alle immense domande esistenziali che sollevano, rivelino il tracciato culturale ed emotivo dell’artista più di quanto ella stessa non abbia finora dichiarato.

Dall’alto:

Michal Rovner, Data Zone, 2003, video installazione multi-canale (dettaglio), dimensioni variabili

Michal Rovner, Outside n. 13, 1990, stampa fotografica a colori, 74,9 x 74,9 cm

Michal Rovner, One-Person Game Against Nature n. 7, 1992, stampa fotografica a colori, 73 x 71,4 cm

Michal Rovner, One-Person Game Against Nature n. 6, 1992, stampa fotografica a colori, 76,6 x 102,1 cm

Michal Rovner, Decoy n. 3, 1991, stampa fotografica a colori, 125,7 x 123,2 cm

Michal Rovner, veduta parziale della video istallazione Overhanging, Stedelijk Museum (Amsterdam) 1999; Whitney Museum (New York) 2002

Michal Rovner, fotogramma da Time Left, 2002, video installazione multi-canale, dimensioni variabil