a cura di Claudia Gennari

CerrutiArte, Genova Piazza dei Garibaldi 18/r

dal 7 febbraio al 16 marzo 2013

Note nel testo:

1) Riguardo al Nonluogo, si veda, M. Augé, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Elèuthera, Milano, 2009.

2) C. Castoriadis, Finestra sul Caos. Scritti su arte e società, Elèuthera, Milano, 2007, p. 98.

3) L. Gori, Polis, in Voci della fenomenologia, a cura di E. Ferrario, Lithos, Roma, 2007, p. 415.

4) Ibidem.

5) Ibidem, p. 417.

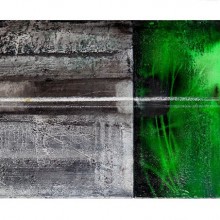

L’immagine, o meglio il concetto, che a mio avviso Paolo Bini vuole portare all’attenzione dello spettatore con questa sua personale genovese, è la palude, la stagnazione. Kalodiki del resto è un lago della Grecia dalla fitta vegetazione, quasi una palude, che la scorsa estate l’artista campano si è soffermato a disegnare colpito proprio da quella vegetazione di un verde peculiare. Kalodiki è un nonluogo. I nonluoghi, nella lettura dell’antropologo francese Marc Augé, rappresentano gli spazi d’accumulo della società surmoderna, nei quali le coordinate ermeneutiche individuo-tempo-spazio vengono sormontate da una sovrabbondanza di eventi che le azzerano (1). Il nonluogo dunque è spazio afono e senza tempo ma non per questo desertico, è un luogo, se così si può definire un nonluogo, in cui pur non parlando e non raccontando si stabilisce comunque una relazione. In Bini infatti non c’è racconto, non tanto per l’assenza di figura bensì per l’assenza del concetto di racconto stesso. La dimensione di racconto nella nostra società e nella nostra cultura è venuta meno quando James Joyce ha scritto l’Ulisse per poi arrivare alle estreme conseguenze con il Finnegans Wake. Se Ulisse oggi decidesse di tornare a casa, non approderebbe tanto ad Itaca quando a Kalodiki e non avrebbe nessuna storia da raccontare ma sensazioni articolate da coordinare. Questo perché l’Ulisse di cui parliamo non è quello Omerico bensì quello joyciano, ovvero Leopold Bloom, e tutto quello che accade si sviluppa nell’arco di una sola giornata e non nel corso di anni di peregrinazioni. Per questo non c’è racconto, perché il tempo non è fluito anche se noi l’abbiamo riempito di mille frenetici slanci, collegamenti, e inter(net)-azioni.

La possibilità di connessione continua, illimitata, è diventata il nuovo parametro di comunicazione sociale, ma le opere di Bini si sottraggono a questa sovraesposizione per ritirarsi in spazi paludosi, nonluoghi nei quali iniziare innanzitutto a mostrare l’unidualità dell’individuo, cioè l’unione di cui parlava Edgar Morin tra uomo biologico e uomo culturale.

Questa è la dimensione verso la quale vira l’opera pittorica di Bini, e questa è paradossalmente la via interpretativa migliore della nostra società. Paolo Bini diventa un pittore sociale, dal messaggio sociale, proprio nel momento in cui si sottrae al racconto per mettere in luce la stagnazione della parola. Proprio nel momento in cui mette in evidenza la stagnazione, l’opera di Bini si apre al dialogo, che non è racconto, bensì momento relazione nel quale l’opera si lascia interrogare sulla sua apparente caoticità. Questo ci porta, o meglio ci lascia sempre, in Grecia, sulle orme del pensiero del filosofo Cornelius Castoriadis. Il filosofo greco sosteneva infatti che l’opera d’arte creasse un Cosmo dentro al Caos. Catoriadis scriveva: “Per gli esseri umani il Caos è in generale ricoperto dall’istituzione sociale e dall’esistenza quotidiana. Un primo modo di affrontare la questione della grande arte consisterebbe allora nel dire che, mentre dà forma al Caos, essa lo disvela e nello stesso tempo, grazie a quella forma, crea un Cosmo”(2). Nel momento dunque in cui Kalodiki nella sua sequenza ed esposizione di 17 opere si apre nel Caos della società, disvela e crea un Cosmo, quel Cosmo nonluogo ristagna nel suo racconto ed in questa empasse si muove l’individuo. Il colore predominante di questa personale genovese è il verde e l’utilizzo che Bini ne fa deve essere letto in chiave statica proprio per mettere in evidenza il concetto di stagnazione e paludamento. Ma il concetto di stasi porta con sé un valore più ampio che va oltre la semplice opposizione al movimento. Il termine greco stasis sta ad indicare infatti la posizione, per poi estendersi al concetto di presa di posizione legato alla vita activa della polis. La stasis comporta proprio all’interno della vita della polis un concetto che è tutto l’opposto; sta ad indicare infatti che “è una posizione che annulla la possibilità di conferire autorevolezza a uno spazio pubblico è la fine della città come topologia” (3). Il colore statico di Bini, in questo suo richiamo alla grecità, appare come momento iniziale del disvelamento del Cosmo dell’opera in quanto momento di Caos, momento di sovversione dei piani. Infatti la stasis, nell’interpretazione di Luca Gori, rappresenta la sovversione del piano privato con quello pubblico, “la confusione dei domini della casa e della città” (4), la stasis, apre all’affermazione del kratos, quel potere pre-politico, nel quale l’individuo primeggia in maniera netta ed incontrastata, quasi brutale perché “il kratos come operatore discriminante è ciò che deve essere continuamente dimenticato per lasciare essere lo spazio pubblico e soprattutto per far in modo che questo spazio pubblico sia coincidente con lo spazio politico” (5). Dunque, attraverso il colore, vera figura nell’opera di Bini, l’artista pone le basi della sua ricerca di senso che, partendo da uno stato essenzialmente caotico, si afferma con irruenza e decisione.

Dall’alto:

Paolo Bini, Kalodiki, visione d’insieme della mostra. Foto Paolo Bini, Edgardo Cerruti

Paolo Bini, Kalodiki, visione d’insieme della mostra. Foto Paolo Bini, Edgardo Cerruti

Paolo Bini, Kalodiki, visione d’insieme della mostra. Foto Paolo Bini, Edgardo Cerruti

Paolo Bini, Kalodiki, 2012 – acrilico su tele 40×70. Courtesy l’artista

Paolo Bini, Notturno, 2012, acrilico, mica e terra su carta applicata su tavola 100×70 cm. Courtesy l’artista